近年の起業ブームを受けて、脱サラや学生起業を考えている方が増えています。

その一方で「起業の9割は失敗する」ともいわれており、起業に踏み切れない方も多いかもしれません。

そこで、今回の記事では、起業の失敗例とその原因、対策について詳しく解説します。

目次

起業に失敗する確率はどれくらい?

出典:「2023年版 中小企業白書」(中小企業庁)(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/chusho/b2_2_2.html)

中小企業省が2023年に公表した「中小企業白書」によると、欧米諸国の企業生存率は上図のようになっています。どの国の生存率も、起業してから5年後には50%を下回っており、企業存続の難しさが読み取れます。

しかし、本書には次のような記載もあります。

創業後5年を経過した日本における起業後の企業生存率は、80.7%である(ただし、データベースに収録される企業の特徴やデータベース収録までに一定の時間を要する等から、実際の生存率よりも高めに算出されている可能性がある)。

出典:「2023年版 中小企業白書」(中小企業庁)(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/chusho/b2_2_2.html)

これらのデータから、日本企業は諸外国と比べて事業を継続している企業の割合が高いことがわかります。

また、「起業の9割は失敗する」といわれることがありますが、実際の割合は2割未満であり、データと通説の間には大きな違いが存在しています。

ただし、上記のデータは特定の企業に保存された情報のみを参照しているため、引用先の文章にも記載されているように、これらの数値が日本企業全体の生存率よりも高い可能性があります。

起業に失敗するとどんなことが起こる?

起業に失敗すると経済的な打撃はもちろん、人間関係の悪化や今後のキャリアへの影響など、多方面で問題が発生するおそれがあります。

まず運転資金(※)が不足した場合、親や友人、知人から借金をしなければならないかもしれません。その影響で金銭トラブルに発展したり、信頼関係が崩れたりすることも考えられます。

もし、借金の返済が追い付かなくなれば、自己破産の可能性もあります。自己破産すると、銀行をはじめとした信用情報機関のブラックリストに載るため、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。

また、家庭がある場合は、生活水準を下げなければならなくなったり、住宅や車といった財産の差押えにつながったりするおそれもあります。

さらに、精神的に落ち込んでしまい、再就職・転職をしようにも行動に移せないかもしれません。

起業の失敗は金銭的な問題だけでなく、人間関係や家庭など、さまざまな側面で影響を及ぼします。

起業を考える際は、このようなリスクについても把握しておき、慎重に検討することが求められます。

※事業継続の際に必要になる資金の総称のことです。

起業の失敗例とその原因について

起業の失敗には、集客力不足や組織運営の問題など、複数の原因が考えられます。これらを含めた起業の失敗事例と原因について、詳しく解説します。

(1)運転資金不足

運転資金不足は、起業の失敗につながる一般的な原因の1つです。

起業にはオフィスの賃料や光熱費のほか、人件費や仕入れ費など、多くの運転資金が必要です。

収益が経費を上回っていれば問題ありませんが、収益が落ち、運転資金を補てんできなければ、事業を継続できず倒産してしまう可能性があります。

(2)集客・営業力不足

集客力や営業力の不足は、売上低迷に直結し、事業の継続を困難にするでしょう。どれほど優れた製品・サービスであっても、顧客が認知しなければ、収益を得られません。

また、顧客が認知していたとしても、購買意欲を高められなければ、十分な売上を出せないでしょう。

集客・営業力は、事業の成長を左右する重要な要素です。市場調査から顧客への理解を深め、魅力が伝わる効果的な営業活動を展開することが求められます。

(3)組織の崩壊

ビジネスが順調だったとしても、従業員同士のトラブルで組織が崩壊するケースもあります。

トラブルの原因は、報酬分配や人間関係、経営方針などさまざまですが、社内で生じた問題によって組織が機能しなくなることで、起業の失敗につながります。

一例として「経営者と従業員の間に溝がある」、「従業員同士の連携が取れていない」といった状況では、組織が崩壊するおそれがあるでしょう。

(4)黒字倒産

黒字倒産とは、帳簿上では利益が出ていながら、手元の現金不足によって支払ができずに倒産してしまうことです。主な要因として、利益の回収遅れが挙げられます。

なお、利益を回収するサイクルが長い企業ほど、黒字倒産のリスクが高まります。黒字倒産を防ぐため、企業における資金の流れを正確に把握し、適切な資金管理を行うことが重要です。

(5)過大投資

起業する際の投資額が、必要以上に多額の場合、失敗のリスクを高める一因となるでしょう。特に銀行融資などで資金を借入れていた場合、返済が資金繰りの負担となり、経営に影響を及ぼす可能性があります。

一般的に、利益の回収には起業してからある程度の時間が必要になります。その間に資金不足に陥れば、前述の黒字倒産にもつながるでしょう。

学生起業にありがちな失敗例とその原因

近年は学生起業も増えていますが、具体性のない資金計画や、目的意識の不足などが原因で失敗するケースも多数です。

ここでは、学生起業に多い失敗例とその原因について解説します。

(1)資金計画が甘い

学生起業の失敗例の1つとして、資金計画が具体的でないことが挙げられます。十分な資金を確保せずに起業することで、資金不足になるのです。

起業には初期投資はもちろん、事業継続のための運転資金も必要です。特に運転資金は、必ず定期的に発生するため、起業の段階で1年分は用意しておきましょう。

また、学生は社会人と比べると信用力が低く、融資を受けにくい傾向があります。資金調達の手段が限られるため、学生起業の際は綿密な資金計画を立て、資金が底を突かないようにすることが大切です。

(2)友人と遊び感覚で始めた

友人と起業すると、事業に対する認識やモチベーション、経営方針などが食い違うことで関係が悪化することがあります。

また、相手に遠慮して意見を強く言えなかったり、重要な意思決定を先延ばしにしたりするかもしれません。報酬分配の割合や処遇が原因で、衝突するケースもあるでしょう。

このような理由により、たとえ気心の知れた仲であっても、友人との起業を推奨しない意見が多く確認できます。

(3)“起業”が目的になっている

学生起業で多く見られますが、起業を目的にしている場合、会社設立の時点で満足してしまう可能性があります。

前提として、起業はビジネスプランを実現するための手段の1つです。そのため、起業が目的になってしまうと、事業継続のモチベーションを大きく損ねてしまうおそれがあります。

また、起業への憧れだけで始めてしまうと、事業の中身が伴わない、顧客不在のビジネスになってしまうかもしれません。

(4)経営に不向きな思考になりがち

学生で起業する方はビジネス経験が少ないため、経営に必要な知識やスキル、視点が不足しがちな傾向があります。

具体的には、損失を恐れてしまい、事業を発展させるための投資を決断できないことなどが挙げられます。

しかし、現状維持に努めてしまうと、事業を成長させるためのチャンスを逃してしまうかもしれません。

そのため、ある程度のリスクを覚悟して経営に臨まなければ、起業しても失敗してしまうでしょう。

起業の失敗を防ぐにはどうすればいい?知っておくべき7つのポイント

起業の失敗を防ぐためには、入念な準備と、リスクを最小限に抑えるための対策が必要不可欠です。

ここからは、起業する前に知っておくべき7つのポイントについて解説します。

周囲に相談する

失敗を防ぐためには、まずリスクや課題を明確にすることが必要になります。このとき、客観的な意見を取り入れると、自分だけでは気づけなかったことも把握できるでしょう。

さらに、講座を受講することも、新たな視点を取り入れる助けとなります。中小企業庁が公表している「2017年 小規模企業白書」では、これを裏付ける記載があります。

…(前略)…

男性起業家は「起業・経営支援講座等」、「起業支援補助金・助成金」、「起業・経営相談」の順になっている一方で、女性起業家は「起業支援補助金・助成金」、「起業支援融資」、「起業・経営支援講座等」の順になっている。このことから、実際の起業家でも、男性は創業スクールや起業経営セミナーといった起業・経営支援に関する講座、女性は創業・第二創業促進補助金をはじめとした補助金・助成金や民間金融機関・政府系金融機関が取り扱う創業関連融資をそれぞれ利用したかったというニーズが高く、さらに、女性は男性に比べて、補助金・助成金や融資等による起業時の資金調達支援を受けられていないことが考えられる。

このように、男女で順番は前後しますが、講座や相談を利用したいと考える起業家は多いことがわかります。

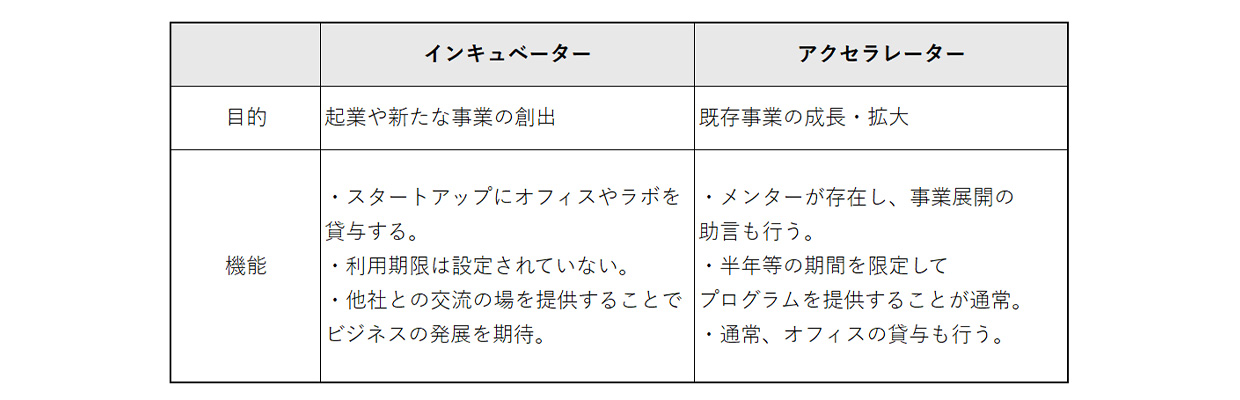

また、起業の中でもスタートアップを支援する組織として「インキュベーター」と「アクセラレーター」が存在します。それぞれの目的や機能は、次のとおりです。

前述の利用したかったニーズの高さを考慮すると、スタートアップの際はメンターが存在するアクセラレーターがおすすめでしょう。

なお、フランチャイズ契約ではメンターと似通った役割を持つスーパーバイザーが存在します。企業の際は、こちらも候補に入れてみてはいかがでしょうか。

起業の目的・事業計画を明確にする

起業する前に、その目的と事業計画を明確にしましょう。曖昧なままでは判断の軸が定まらず、起業に失敗してしまう可能性が高くなるため、まずはビジネスの目的を定めることをおすすめします。

「なぜ起業したいのか」という理由を追求すると効果的です。自分が実現したいことなど、具体的なゴールが設定できれば、事業の方針を一貫できるでしょう。

次に、そのゴールに達するための事業計画を立てましょう。事業の概要をまとめることで、将来への見通しが具体的になるほか、銀行などから融資を受ける上で重要な要素となります。

なお、事業計画書を作成する際は、読み手にわかりやすい内容であることが求められます。専門用語を多用したり、構成が複雑であったりすると、相手に伝わりづらくなってしまいます。どのような方が読んでもしっかりと伝わるように、簡潔にまとめるとよいでしょう。

また、ニーズや競合相手など、市場の様子を知ることも大切です。中心となる顧客層や、商品の仕入れ・提供方法などを決めておくと、経営方針で戸惑うことなく事業を展開できるでしょう。

小さなビジネスから始める

起業を成功させるためには、副業や週末起業など、初期投資を抑えた小さなビジネスから始めることをおすすめします。

一例として、Zoomを利用するオンラインコーチやSNS運用代行であれば、無料で始めることが可能です。

本格的に起業する前から始めることで、問題点の洗い出しや、顧客獲得を進められるため、起業を成功させやすくなるでしょう。

このように、スタートアップ以外の方法で起業する場合は、少しずつ規模を拡大していくとよいでしょう。

資金調達の目安は1年分以上

起業する際は初期投資だけでなく、運転資金も必要になります。運転資金が不足すると事業の継続に支障をきたすため、起業の成功は困難になるでしょう。

このようなことを避けるためにおすすめする方法は、1年分以上を目安に資金調達することです。

想定外の出費が発生したとしても、十分な資金を準備しておくことで、資金不足を防げます。

自己資金で足りない場合は、金融機関からの融資や政府自治体の補助金制度などの利用も検討してみましょう。

起業家である意識を育てる

起業家には、常に学び、成長しようとする姿勢が必要といわれています。

また、事業が順調でなくなったときに、経営者として思考できることも求められます。具体的には、環境や顧客に責任を押し付けない考え方を指します。

そのほかにも、広い視野を持つことや、事業発展のために失敗を恐れない行動力も、起業家に必要な意識であると言えるでしょう。

ビジネスパートナーは慎重に選ぶ

相性の良いビジネスパートナーは、互いの強みをいかしたり、共通のビジョンに基づいて経営を進めたりすることができます。

ビジネスパートナーとの関係は長期にわたるため、相手の価値観や目的が一致しているか、慎重に検討しましょう。

世間のトレンドやニーズに合わせた商品の提供

起業の成功には、トレンドやニーズに合った商品の提供が必要不可欠です。そのためには、常にトレンドやニーズの調査・分析や、競合相手との差別化などが求められます。

起業するなら「買取大吉」のフランチャイズがおすすめ

ここまで起業の失敗例とその対策について解説してきました。

起業で成功を目指すなら、フランチャイズでの開業もご検討ください。「買取大吉」では、フランチャイズ加盟店を募集しています。

・店舗継続率96.4%(※)を可能にした「店舗OJTサポート」

・直営店の成功事例に基づいた「運営サポート」

・折り込みチラシやWeb広告を活用した「集客サポート」

・開業資金を調達する「創業融資サポート」

このように、開業前後の徹底したサポート体制が整っているため、未経験の方でも安心してスタートできます。

※ 2023年10月~2024年9月のデータです。

まとめ

今回は、起業の失敗例やその原因、失敗を防ぐための方法について解説しました。

日本は諸外国と比べ、企業生存率が高いですが、事前の準備や対策が不足していると、失敗する可能性があります。

起業には夢がある一方、失敗した場合のリスクも大きいため、慎重に検討・準備を進めることが重要です。

起業を考えている方は、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。